- Причины и факторы риска развития избыточного бактериального роста в тонком кишечнике

- Панлейкопения

- Лечение синдрома избыточного роста бактерий тонкой кишки

- Классификация особо опасных инфекций

- Лейкоз КРС

- Вирусный лейкоз кошек

- Ринотрахеит или герпесвирусная инфекция кошек

- Как работает микробиота

- Сначала прививки…

- Другие заболевания

- Перечень ООИ

- Профилактика

- Причины заболевания у собак и кошек

- Токсаскаридоз

- Виды трипаносомоза

Причины и факторы риска развития избыточного бактериального роста в тонком кишечнике

| Аномалии строения |

|

| Нарушения моторики |

|

| Синдром раздраженного кишечника | |

| Метаболические нарушения | |

| Возраст | |

| Заболевания |

|

| Лекарственные препараты |

|

Панлейкопения

Это заболевание в народе принято называть чумкой кошек. Возбудителем инфекции является вирус из рода парвовирусов, который оказывает патологическое влияние на желудочно-кишечный тракт, а также вызывает значительные изменения во всем организме животного. Заболевание очень легко распространяется и тяжело поддается лечению. Чем моложе животное и чем слабее его организм, тем меньше шансов у него к выздоровлению.

Данная инфекция кошек передается при прямом контакте с животными-носителями или же с предметами окружающей среды. Здесь часто возникает вопрос у владельцев, как могла заболеть их кошка, живущая исключительно дома. Ответ прост: часто сами хозяева становятся невольными переносчиками опасного вируса, ведь они могут принести его на одежде и обуви.

Инкубационный период, то есть время от заражения до появления первых клинических признаков, достаточно коротки и составляет всего 2-10 дней. Здесь так же много зависит от степени контакта с вирусом и иммунных сил организма животного.

Протекает панлейкопения сверхостро и субклинически. При сверхостром и остром течении, которые чаще всего регистрируются у молодых кошек, симптомы связаны с сильным угнетением, повышением температуры тела, отказом от пищи, болезненностью в области живота. Чуть позже появляется рвота и диарея разной степени выраженности. Помимо прочего наблюдается обезвоживание, из глаз и носа может выделяться гнойный экссудат. При сверхострой и острой формах смерть животного может наступить уже в первые несколько суток после появления клинических симптомов. При субклиническом течении, которое чаще всего можно встретить у взрослых кошек, симптом инфекции сглажены и часто могут вообще остаться незамеченными.

Диагностика данной инфекции кошек комплексная. При обращении в ветеринарную клинику в Москве, владелец должен быть готовым рассказать врачу, что происходило с животным в последнее время, с кем оно контактировало, была ли проведена ежегодная вакцинация и т. д. Помимо сбора анамнеза и общего осмотра животного, врачу потребуется взять у кошки кровь на анализ. При панлейкопении практически всегда наблюдается значимое снижение лейкоцитов. Точно подтверждение предполагаемого диагноза возможно получить с помощью серологических исследований (ИФА и ПЦР диагностика).

Что же касается лечения, то не существует единой схемы, так как подбор препаратов осуществляется исключительно в зависимости от состояния конкретного животного. Чаще всего в схему включают применение антибиотиков, внутривенных инфузий, витаминных комплексов и др. Длительность лечения зависит от того, насколько хорошо кошка поддается терапии и на какой стадии находится заболевание. Естественно, что в этом случае важную роль играет возраст животного, общее состояние его организма, условия содержания до и во время болезни. К сожалению, даже самая серьезная терапия может не дать положительных результатов.

Когда речь идет о панлейкопении кошек, то здесь самым важным и правильным методом борьбы является профилактика, а именно своевременная вакцинация, которой, к сожалению, многие владельцы пренебрегают. На сегодняшний день практически все вакцины содержат в своем комплексе антитела к парвовирусу кошек, поэтому обращаясь в клинику в Москве по поводу вакцинации, владельцы заботятся не только о здоровье, но и о жизни своего любимого питомца.

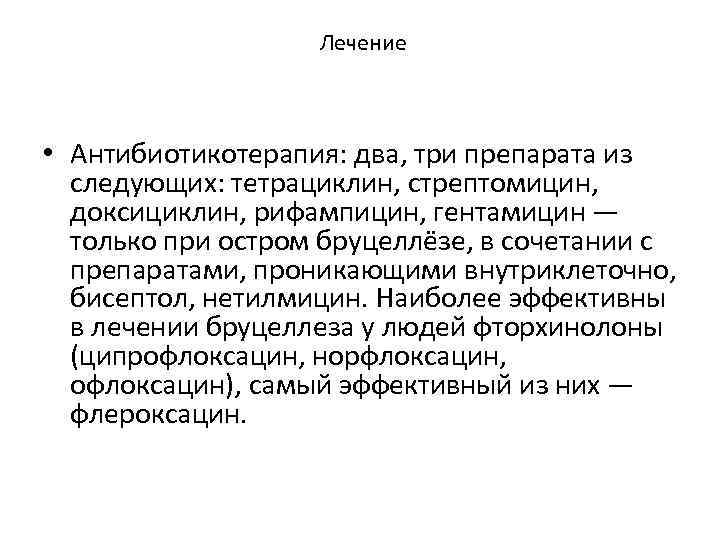

Лечение синдрома избыточного роста бактерий тонкой кишки

Лечение СИБР преследует три цели:

- устранить основную причину;

- при необходимости оказать нутритивную поддержку;

- лечить чрезмерный рост.

1. Лечение, направленное на устранение основной причины, включает:

- диету;

- хирургическое вмешательство;

- медикаментозную терапию.

В начале лечения ограничивают потребление углеводов и клетчатки (поскольку бактерии именно их в основном метаболизируют), молочных продуктов (при непереносимости лактазы исключают), продуктов, усиливающих брожение и газообразование (свежие хлебобулочные изделия, капуста, бобовые). Рекомендуются кисломолочные напитки, отварное мясо/птица, рыба.

В некоторых случаях рекомендуется питание с увеличением содержания жиров (растительных и животных) для восполнения дефицита жирорастворимых витаминов. Но если не нарушена их мальабсорбция, чтобы не усилить стеаторею.

Строгое соблюдение диеты без глютена приводит к улучшению симптомов у пациентов с целиакией и избыточным бактериальным ростом.

Диета без глютена

Хирургическое вмешательство у пациентов с СИБР проводится при дивертикулезе, свищах и стриктурах. Необходимо изучить список принимаемых лекарств, чтобы определить, играют ли они роль в развитии симптомов и заменить их.

Пациентам с гастропарезом или нарушением моторики тонкого кишечника если они являются основной причиной СИБР назначаются прокинетики (например, итоприда гидрохлорид – Ганатон).

2. Нутритивная поддержка, особенно у пациентов с потерей веса или дефицитом витаминов и минералов, является важным компонентом лечения СИБР. Добавление и поддержание витамина B 12 и жирорастворимых витаминов с коррекцией дефицита кальция и магния – ключевые компоненты терапии.

3. Основным методом лечения СИБР остается антибактериальная терапия. Антибиотики уменьшают или устраняют бактериальную перегрузку и устраняют воспаление слизистой оболочки, связанное с чрезмерным ростом и мальабсорбцией. Некоторые специалисты рекомендуют эмпирическое лечение подозрения на СИБР без диагностического тестирования.

Однако это недопустимо из-за сильного эффекта плацебо, высокой стоимости антибиотиков, потенциальных осложнений лечения (например, резистентности, лекарственного взаимодействия, побочных эффектов) и необходимости повторных курсов. Антибиотики назначаются только по результатам исследований и подтверждения СИБР.

В идеале антибактериальная терапия должна основываться на данных о бактериальной культуре и чувствительности по результатам посева аспирата тонкой кишки. Но это не всегда возможно, поэтому препараты приходится подбирать и комбинировать.

Тетрациклин (и его производные) был первым рекомендованным лекарством. Исследования показали снижение эффективности препаратов тетрациклинового ряда для терапии СИБР по сравнению с новыми антибиотиками. Симптомы не проходят или быстро возвращаются.

Другие антибиотики широкого спектра действия, рекомендуемые для лечения СИБР, включают:

- амоксициллин/ клавуланат в дозировке по 500 мг три раза в день;

- ципрофлоксацин в дозировке по 0,5 г три раза в день;

- норфлоксацин в дозировке 400 мг два раза в день;

- нифуроксазид в дозировке 200 мг 3 раза в день;

- доксициклин в дозировке 100 мг два раза в день.

Ципрофлоксацин часто комбинируют с метронидазолом (по 0,5 г три раза в день). У многих пациентов при таком лечении исчезают симптомы (нормализуется стул, проходит вздутие живота и боль).

Вследствие большого количества побочных эффектов и не всегда хорошей переносимости, многие специалисты рекомендуют применение невсасывающихся антибиотиков, в первую очередь рифаксимина (Альфа нормикс) в дозировке по 400мг три раза в день в течение 10 дней. Он не всасывается (менее 1 %), действует только в кишечнике, не взаимодействует с другими лекарствами, имеет мало побочных эффектов и к нему редко развивается резистентность. Но достаточно дорогостоящий.

Оптимальная продолжительность антибактериальной терапии СИБР неизвестна, в большинстве случаев назначается курс от 7 до 10 дней. Или используются циклические схемы приема антибиотиков (например, 10 дней в месяц) три курса.

Попытки лечения СИБР только пробиотиками (непатогенными штаммами бактерий) имеют неоднозначные результаты. Например, у одних прием Lactobacillus уменьшает диарею и водородные тесты показывают отрицательные результаты, но на определенное время (до месяца). У других симптомы остаются.

Пробиотики при лечении СИБР назначаются, но после антибактериальной терапии и рекомендуются мультиштаммовые препараты с содержанием бифидобактерий. Например, бифиформ по 1 капсуле 3 раза в день в течение минимум 3-4 недель.

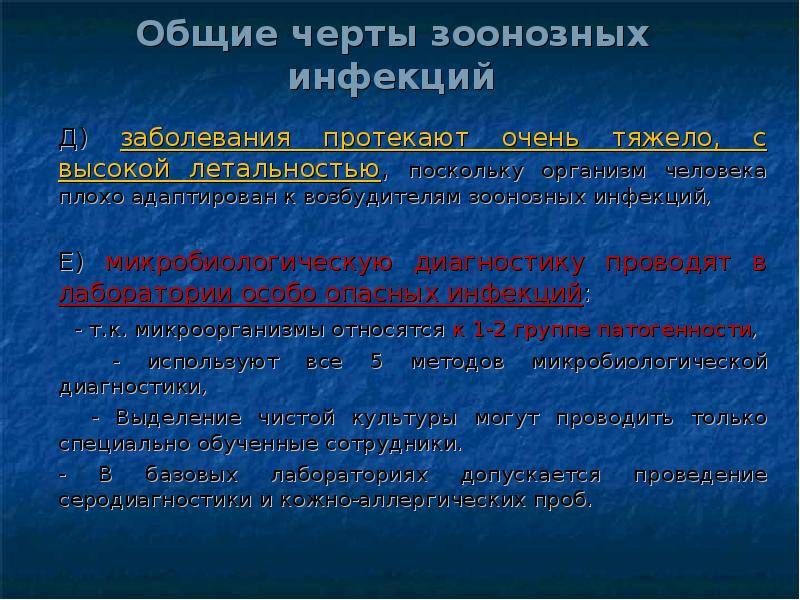

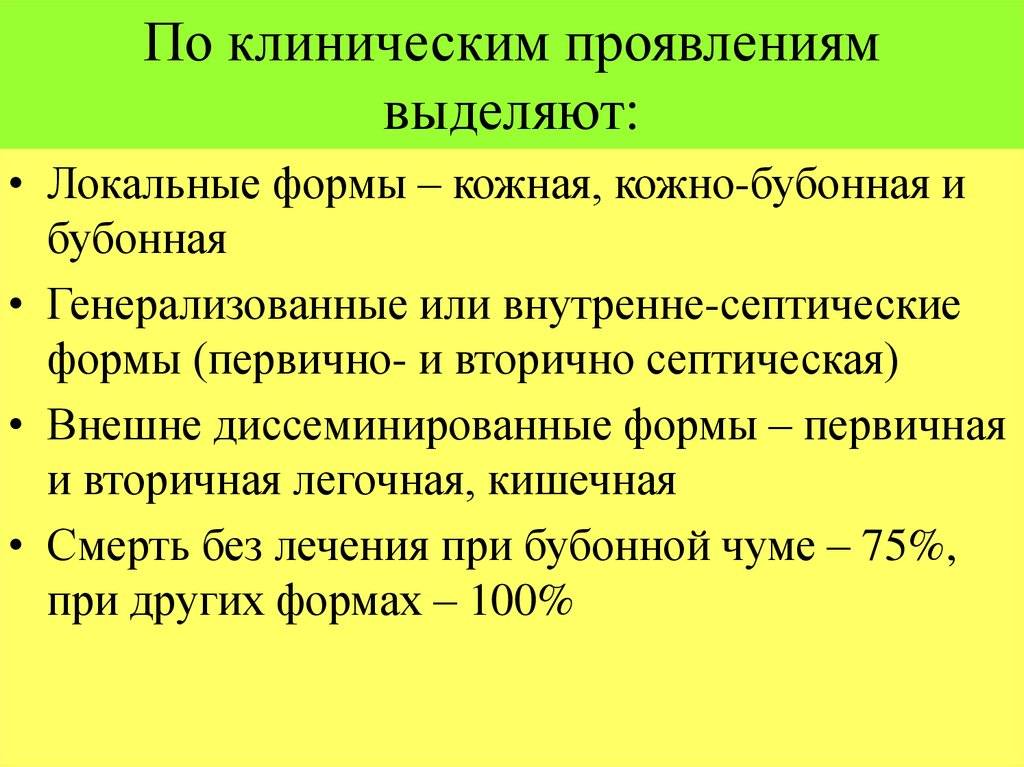

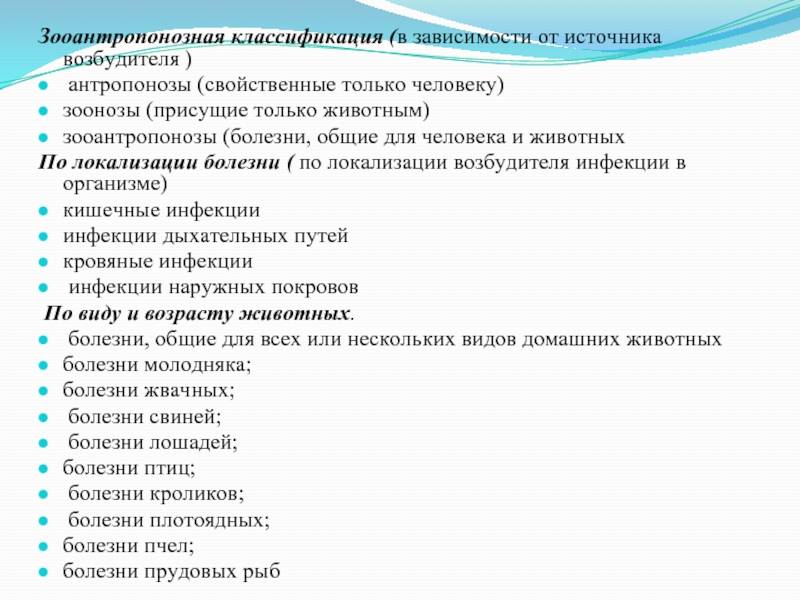

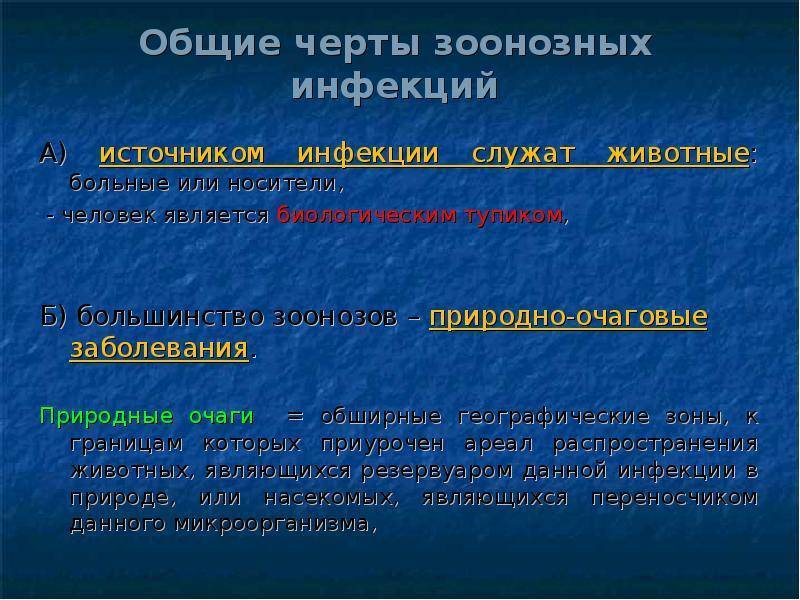

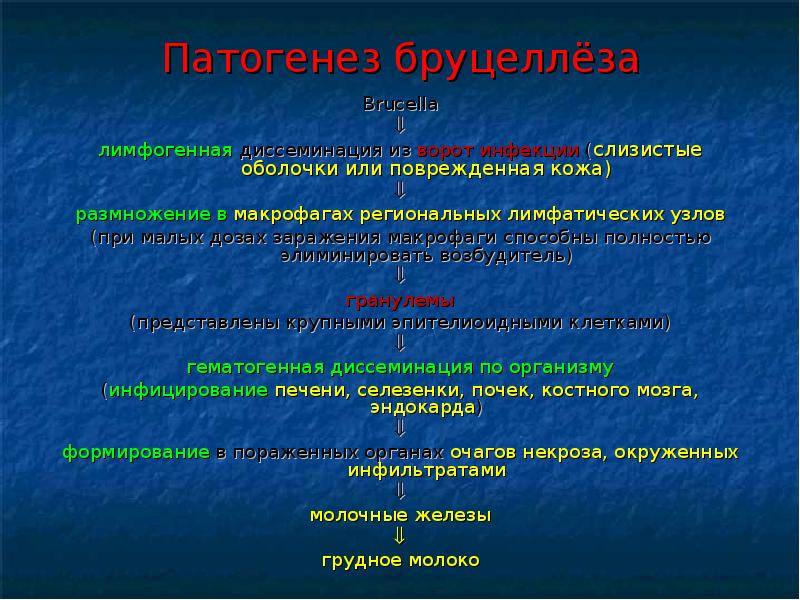

Классификация особо опасных инфекций

Все ООИ классифицируют на три типа:

- Конвенционные заболевания. На такие инфекции распространяются международные санитарные правила. Это:

- бактериальные патологии (чума и холера);

- вирусные заболевания (оспа обезьян, геморрагические вирусные лихорадки).

- Инфекции, которые требуют международного надзора, но не подлежат проведению совместных мероприятий:

- бактериальные (сыпной и возвратный тифы, ботулизм, столбняк);

- вирусные (ВИЧ, полиомиелит, грипп, бешенство, ящур);

- протозойные (малярия).

- Не подлежат надзору ВОЗ, находятся под регионарным контролем:

- сибирская язва;

- туляремия;

- бруцеллез.

Лейкоз КРС

Это хроническая инфекционная болезнь, к основным признаком которой относится разрастание злокачественных клеток кроветворных органов с нарушением их созреваний, в результате чего происходит инфильтрация органов этими клетками и появляются опухоли.

Ранее Milknews подробно описывал, что из себя представляет лейкоз и как он распространяется. У коров, инфицированных лейкозом, снижается молочная продуктивность. Использование мяса от больных лейкозом животных запрещено. Молоко от коров, больных лейкозом, официально пригодно для переработки, однако часто производители сталкиваются с нежеланием заводов принимать такое сырье, ранее редакция писала об этой проблеме.

Россельхознадзор оценивает ситуацию с распространением в России лейкоза как “эндемичную”. За 2019 год в стране выявлено 356 неблагополучных по лейкозу КРС пунктов, в 2018 – 166. В ведомстве ожидают нарастающий тренд по неблагополучию хозяйств по лейкозу КРС.

Согласно Международной организации по охране животных и ФГБУ “Федеральный центр охраны здоровья животных”, не существует доказательств опасности вируса лейкоза для здоровья человека.

Основной метод борьбы и профилактики распространения лейкоза – это своевременная диагностика и удаление из стада инфицированных животных.

Россельхознадзор определяет следующие требования по профилактике лейкоза КРС:

- продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбищах и все другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой продукции проводить только с разрешения ветеринарных специалистов;

- карантин в течение 30 дней для вновь поступивших животных для проведения серологических, гематологических и других исследований и обработок;

- своевременное информирование ветеринарной службы обо всех случаях заболевания животных с подозрением на лейкоз (увеличение поверхностных лимфоузлов, исхудание);

- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять все необходимые сведения о приобретенных животных и создавать условия для проведения их осмотра, исследований и обработок;

- обеспечивать проведение санитарных мероприятий по предупреждению заболевания животных лейкозом, а также по ликвидации эпизоотического очага в случае его возникновения.

Вирусный лейкоз кошек

Данная патология достаточно распространена и является одной из причин возникновения новообразований у кошек.

Передача вируса от больного животного к здоровому происходит со слюной при активном вылизывании или укусах. Однако контакт с заболевшим животным далеко не всегда становится приговором для здорового животного. После попадания в организм вирус может элиминироваться, то есть исчезнуть, здесь важную роль играет уровень иммунной системы животного. Если этого не произошло, то вирус по лимфоидной ткани распространяется по организму животного и после достижения стволовых клеток костного мозга может либо оставаться там в латентном состоянии, либо вызывать стойкую виремию. Толчком для выхода вируса из латентного состояния может послужить любой стресс-фактор или использование в лечении животных повышенных доз ГКС.

Клинически вирус проявляется стойкой анемией, анорексией, снижением массы тела и появлением злокачественных новообразований. По своей распространенности у животных с ВИЛ лидируют разнообразные лимфомы (средостенная, алиментарная и т. д.).

В зависимости от локализации опухоли могут быть самые разнообразные клинические проявления болезни — непроходящая диарея, рвота, нервные явления и многое другое.

Диагностика по клинической картине крови не может быть окончательной, хотя во многом указывает на наличие вируса в организме животного. Окончательно вирус лейкоза кошек может быть установлен серологическими методами, которые, в отличие от многих других вирусом, практически не имеют ложноположительных результатов.

Лечение для животных с клиническими проявлениями ВИЛ отсутствует, возможна только паллиативная терапия, которая будет направлена на борьбу с сопутствующими инфекциями и поддержание качества жизни животного.

Относительно лечения существует определенное мнение специалистов. Так, считается, что при случайном обнаружении вируса лейкоза у животного без каких-либо клинических признаков, приступать к лечению не стоит, а необходимо провести повторную диагностику через 12 недель. Чаще всего повторная диагностика даст отрицательный результат.

У животных же с клиническими признаками лечение направлено на стабилизацию красной крови (борьба с анемией), а также уничтожение сопутствующих инфекций. При обнаружении новообразований, которые чаще всего оказываются лимфомой, применяют химиотерапию, которая может принести достаточно хороший результат.

Профилактика ВИЛ направлена на контроль содержания животных, то есть для предотвращения заражения кошки не должный содержаться скученно, все новоприбывшие животные должны быть исследованы и содержаться определенное время в карантинных условиях.

Существует вакцина против вирусного лейкоза кошек, однако, настоятельно рекомендовано перед ее проведением проводить исследование на наличие в организме животного указанного вируса. Если при тестировании результат будет положительным, то необходимо выждать 3-4 недели, а затем снова повторить исследование. Чаще всего оно даст отрицательный результат и кошка может быть подвержена вакцинации, хотя, скорее всего, в ее организме уже и так сформировался иммунный ответ.

Ринотрахеит или герпесвирусная инфекция кошек

Еще один вирус, поражающий верхние дыхательные пути у кошек. Восприимчивы к данному вирусы кошки любого возраста, однако, как и всегда, тяжелее болеют молодые, ослабленные и старые животные.

Передается ринотрахеит воздушно-капельным путем, а также с мочой, фекалиями, истечениями из глаз и носа. Заражение происходит быстро, клинические признаки могут появиться спустя 3-7 дней.

Среди симптомов следует выделить повышение температуры тела, угнетение, отсутствие аппетита, из носа и глаз появляются обильные истечения, сначала серозного, а затем гнойного характера. Животное чихает, у него пропадает голос или появляется явная охриплость. У взрослых крепких кошек вирус ринотрахеита может протекать в легкой форме, когда из клинических признаков фиксируется только быстро проходящее чихание. Тем не менее, даже при переболевании в легкой форме кошка может оставаться носителем вируса на всю оставшуюся жизни и заражать других животных, в том числе передача вируса возможна внутриутробно и с молоком матери.

Диагностика включает в себя осмотр, сбор анамнеза, лабораторные исследования крови, ПЦР диагностику, а также, при необходимости, рентген-исследование.

Лечение носит симптоматический характер. Чаще всего это противовирусные и антибактериальные препараты. Для облегчения состояния животного носовые ходы необходимо освобождать от скопившегося содержимого (промывание носа), использовать капли для снижения отечности.

Прогноз в большинстве случаев благоприятный, однако у ослабленных животных могут наблюдаться тяжелые осложнения.

Профилактикой ринотрахеита служит своевременная вакцинация и соблюдение санитарных норм содержания животных.

Как работает микробиота

Мы уже упомянули, что бактерии кишечника помогают усваивать клетчатку, производят короткоцепочечные жирные кислоты и витамины. Может возникнуть ощущение, что все это делает каждая бактерия, но это не так.

Часть бактерий трудится на благо всего города и следит за патогенными микроорганизмами, чтобы они не нарушили порядок и не устроили революцию. Часть бактерий пассивны: они не приносят городу пользу, но и не создают проблем. А третья часть все время замышляет план, как захватить город и разграбить все нажитое. От нашего рациона зависит, кого из этих трех представителей будет больше.

Сложные углеводы — пища для законопослушных граждан микробиоты, которые заботятся о своем доме. Правда, это не готовое блюдо, которое мы подносим на тарелке. Для таких крошечных созданий молекула сложных углеводов выглядит скорее как срубленный дуб. Чтобы убрать ветки, заготовить бревно, распилить его, сделать дрова и спички, нужны самые разные виды бактерий.

Если какого-то вида бактерий не хватает, процесс расщепления углеводов, синтеза короткоцепочечных жирных кислот и витаминов будет менее эффективным. Поэтому чем больше самых разных продуктов с клетчаткой мы едим, тем выше разнообразие полезных бактерий и тем стабильнее ситуация в городе, несмотря на мелкие хулиганства со стороны патогенных микроорганизмов.

Узнать, насколько ваша микробиота разнообразна и как хорошо она справляется с расщеплением клетчатки и синтезом масляной кислоты, можно с помощью Теста микробиоты Атласа.

Сначала прививки…

Если вы заметили у себя какие-либо из описанных выше признаков, не спешите самостоятельно ставить диагноз: даже врачи никогда не выносят окончательный вердикт без результатов лабораторных исследований. Лучше немедленно обратиться к специалистам, так как от любой болезни всегда легче избавиться на ранних стадиях. Однако нужно быть готовым к тому, что лечение может длиться от нескольких недель до месяцев. В тяжелых случаях не обходится без госпитализации. Лучшая профилактика инфекций – это знание. Зная, что четвероногие друзья могут быть источниками очень неприятных болезней, разумнее предотвратить заражение. Если вы подобрали собаку или кошку на улице, обязательно покажите ее ветеринару. Он обследует животное на наличие болезней, «просветит» люминесцентной лампой, чтобы выяснить, нет ли микроспории, сделает необходимые прививки. Только тогда можно безбоязненно знакомить найденыша с домочадцами. Если же животное больное, постарайтесь вылечить его; если случай тяжелый, лучше усыпите – это будет гуманнее. Но ни в коем случае не выгоняйте на улицу! Ведь оно становятся источником заражения для других людей. И, пожалуйста, соблюдайте правила личной гигиены.

Другие заболевания

Симптомы со стороны ЖКТ часто встречаются у пациентов с почечной недостаточностью, они включают тошноту, преждевременное насыщение, вздутие живота и боль. Хотя эти симптомы часто связывают с уремией, они также отражают изменение моторики кишечника и Синдром избыточного роста бактериальной флоры.

Например, в 50% случаев при ХПН развивается нейропатическое нарушение моторики. У таких пациентов СИБР более распространен (55%) по сравнению с пациентами без него (18%). При заболеваниях печени в запущенной стадии, например, циррозе, нарушается моторика, что способствует застою микроорганизмов в тонкой кишке.

Доказано, что синдром роста бактериальной флоры фактором риска повреждения печени не является. Острый панкреатит приводит к изменению ММК (особенно некротический), что способствует СИБР. При хроническом панкреатите этот синдром также присутствует примерно у 34% больных.

Хроническое употребление алкоголя предполагает к СИБР. В исследовании, проведенном в Швеции, сравнивали 22 страдающих алкоголизмом с болями в эпигастрии и тошнотой и 12 обычных пациентов с диспепсическими симптомами. Избыточный бактериальный рост (по результатам биопсии желудка и двенадцатиперстной кишки и последующего исследования аспирата) был выявлен у 90% алкоголиков по сравнению с 50% контрольной группы.

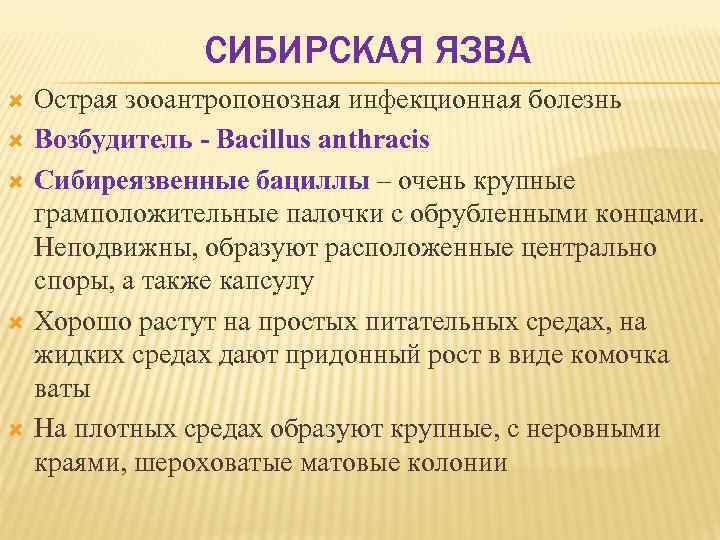

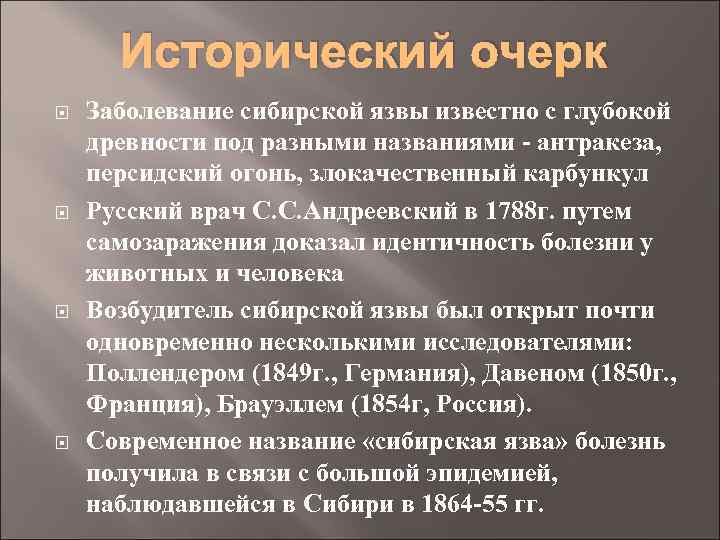

Перечень ООИ

Всемирной Организацией Здравоохранения был составлен целый список из более ста болезней, способных быстро и массово распространяться среди населения. Изначально, по данным на 1969 год, в этот список входило всего 3 заболевания:

- чума;

- холера;

- сибирская язва.

Однако позднее список был значительно расширен и все патологии, которые в него вошли, условно были разделены на 2 группы:

1. Заболевания, которые носят необычный характер и могут повлиять на здоровье населения. К ним относят:

- оспу;

- грипп человека;

- полиомиелит;

- тяжелый острый респираторный синдром.

2. Заболевания, любое проявление которых оценивается как угроза, поскольку эти инфекции способны оказывать серьезное влияние на здоровье населения и быстро распространиться в международных масштабах. Сюда же относят заболевания, которые представляют региональную или национальную проблему. К ним относят:

- холеру;

- легочную форму чумы;

- желтую лихорадку;

- геморрагические лихорадки (Ласса, Марбург, Эбола, лихорадка Западного Нила);

- лихорадку денге;

- лихорадку Рифт-Валли;

- менингококковую инфекцию.

В России к этим болезням добавлены еще две инфекции — сибирская язва и туляремия.

Все эти патологии характеризуются тяжелым протеканием, высоким риском смертности и, как правило, составляют базу для биологического оружия массового поражения.

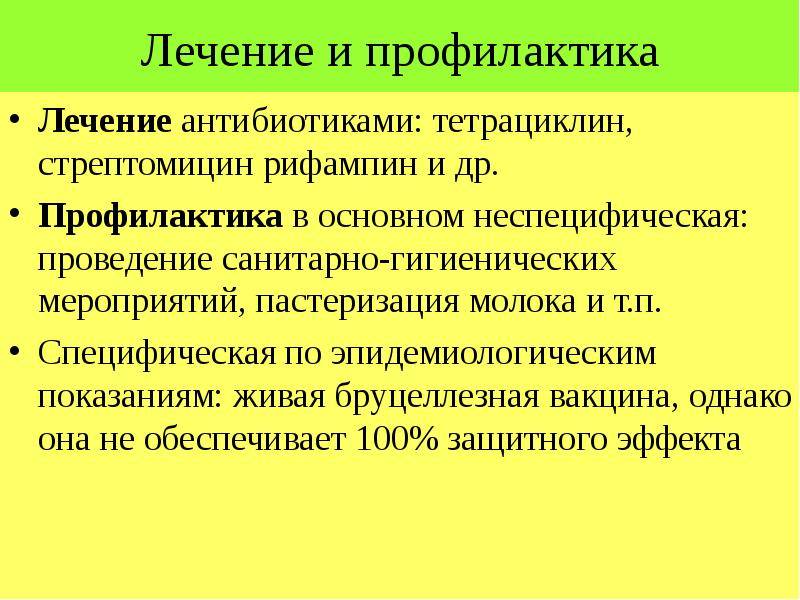

Профилактика

Профилактика ООИ проводится на самом высоком уровне, чтобы предотвратить распространение заболеваний по территории государства. В комплекс первичных профилактических мероприятий входит:

- временная изоляция зараженного с дальнейшей госпитализацией;

- постановка диагноза, созыв консилиума;

- сбор анамнеза;

- оказание больному первой помощи;

- забор материала для лабораторного исследования;

- выявление контактных лиц, их регистрация;

- временная изоляция контактных лиц до момента исключения их заражения;

- проведение текущей и заключительной дезинфекции.

В зависимости от типа инфекции, профилактические мероприятия могут различаться:

- Чума. В природных очагах распространения проводятся наблюдения за численностью грызунов, их обследование и дератизация. В прилегающих районах проводится вакцинация населения сухой живой вакциной подкожно или накожно.

- Холера. Профилактика включает в себя также работу с очагами распространения инфекции. Проводится выявление больных, их изоляция, а также изоляция всех лиц, контактирующих с зараженным. Осуществляется госпитализация всех подозрительных больных с кишечными инфекциями, проводится дезинфекция. К тому же требуется контроль на данной территории за качеством воды и продуктов питания. Если существует реальная угроза, вводится карантин. При угрозе распространения проводится иммунизация населения.

- Сибирская язва. Осуществляется выявление больных животных с назначением карантина, дезинфекция меховой одежды при подозрении на заражение, проведение иммунизации по эпидемическим показателям.

- Оспа. Методы профилактики заключаются в вакцинации всех детей, начиная с 2-х лет, с последующей ревакцинацией. Эта мера практически исключает возникновение оспы.

- Желтая лихорадка. Также осуществляется вакцинация населения. Детям показано введение вакцины с 9-месячного возраста.

Итак, особо опасные инфекции — это смертельные инфекции, которые обладают высокой степенью заразности

За кратчайшие сроки они способны поразить большую часть населению, поэтому крайне важно соблюдать все меры предосторожности в работе с зараженными животными и птицами, а также своевременно проводить вакцинацию

Причины заболевания у собак и кошек

Обязательное условие начала воспалительного процесса — присутствие возбудителя в окружающей среде или наличие рядом зараженного животного. Большинство патогенов довольно устойчивы к внешним воздействиям, легко передаются от больной особи к здоровой.

Самые частые пути их распространения:

- непосредственный контакт;

- общие предметы ухода (лотки, подстилки, игрушки, миски и прочее);

- слюна, моча, фекалии инфицированного животного;

- укусы, царапины, полученные во время драк, игр, вязок.

Существенно повышает риск заражения кота или собаки неправильное содержание животного. Плохое питание снижает иммунитет, делает питомца уязвимым. Несоблюдение правил гигиены создает благоприятную среду для роста патогенной микрофлоры. Особенно быстро инфекции распространяются в условиях большой скученности животных.

Токсаскаридоз

Так называется инвазия человека еще одной аскаридой животных – а именно Toxascaris leonina.

Toxascaris leonina – это так называемая аскарида хищников или плотоядных животных (например, лис, песцов, енотов) – аскарида, общая для кошек, собак и человека. Она распространена во всём мире, однако по сравнению с родом Toxocara встречается гораздо реже.

Во время миграционной стадии личинок через легкие у собак, кошек и других питомцев-хищников токсаскаридоз проявляется кашлем.

Токсаскаридоз опасен также для людей, особенно для детей. Клиника сходна с клиникой человеческого аскаридоза. Профилактика, диагностика и лечение токсаскаридоза такие же, как и при токсокарозе.

Виды трипаносомоза

Заболевание в Восточной и Западной Африке вызывается двумя подвидами: X brucei rhodesiense и T. brucei gambiense. Эти два подвида нельзя различить морфологически, но они вызывают заболевания, которые эпидемиологически и клинически различаются.

Паразиты передаются кровососущим сесусным мухам, которые питаются кровью. Насекомые заражаются, когда пьют кровь инфицированного млекопитающего. После нескольких циклов размножения в кишечнике переносчика паразиты мигрируют в слюнные железы. Передача инфекции человеку происходит через инокуляцию во время приема пищи с кровью. Паразиты размножаются в крови и других внеклеточных жидкостях.

Трипаносомы, вызывающие сонливость, встречаются только в Африке. Каждый год регистрируется около 20000 новых случаев. Это число, безусловно, значительно ниже, чем реальная заболеваемость. Человек – единственный резервуар T. brucei, широко распространенной в тропических лесах Центральной и Западной Африки.

Трипаносома

Африканский трипаносомоз – это в первую очередь проблема сельского населения, но заражаются и туристы.

Основной резервуар T. brucei rhodesiense – трипанотолерантные антилопы, обитающие в саваннах и заросших деревьями участков в Центральной и Восточной Африке. Может заразиться и заболеть и домашний скот.